构建更加稳健的金融安全网

在当今全球化的经济环境中,金融市场的稳定与健康发展直接关系到国家经济的繁荣与安全,随着金融创新的不断涌现和金融风险的日益复杂化,金融监管体制的改革成为了各国政府和监管机构的重要议题,中国在金融监管体制改革方面取得了显著进展,旨在构建一个更加高效、透明、包容且具有前瞻性的监管框架,以应对新时代的金融挑战,本文将深入探讨中国金融监管体制改革的最新消息及其对金融市场的影响。

背景与必要性

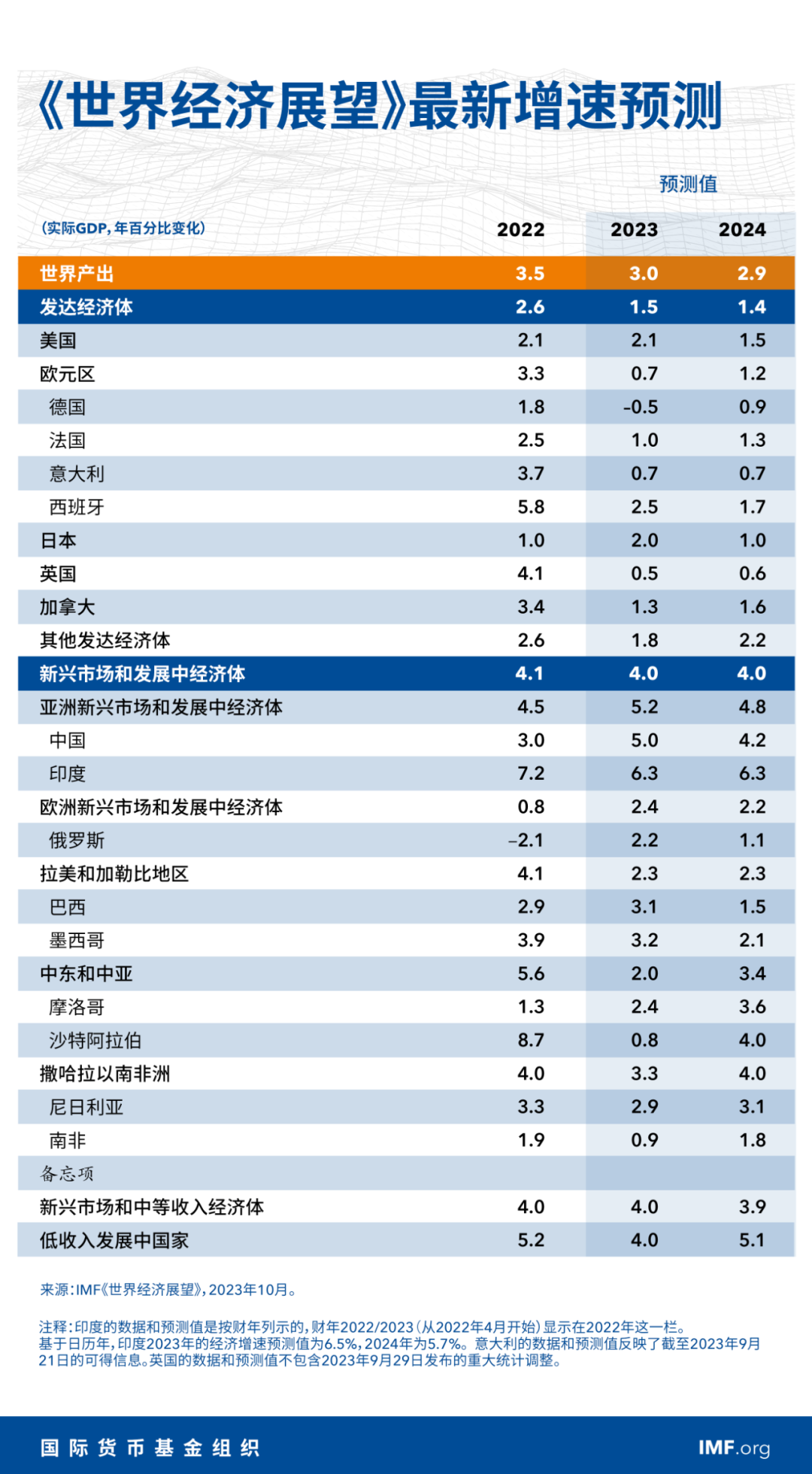

近年来,全球金融市场经历了前所未有的波动,从2008年国际金融危机到近年来的加密货币泡沫破裂、以及各类金融科技(FinTech)带来的新风险,都凸显了传统金融监管体系的局限性,随着利率市场化、人民币国际化、资本市场对外开放等进程的加速,原有的分业监管模式逐渐暴露出协调不足、反应迟缓等问题,推进金融监管体制改革,提升监管效能,防范系统性金融风险,成为当前中国金融改革的重中之重。

最新改革措施

成立国家金融监督管理总局

为加强金融监管的统一性和有效性,中国于近期正式组建了国家金融监督管理总局(简称“金监总局”),作为国务院直属机构,负责除证券业外的金融业监管,这一举措标志着中国金融监管体系从“一行两会”(中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会)的“三驾马车”时代,迈入“一行两会一局”的新格局,金监总局的成立,旨在整合地方金融监管资源,强化对影子银行、非持牌金融机构等监管盲区的覆盖,有效遏制金融风险跨市场传染。

强化宏观审慎管理

为提高金融体系的稳定性,中国央行和金融监管部门不断强化宏观审慎管理框架,2023年,中国人民银行发布了《宏观审慎政策指引》,明确了宏观审慎政策的制定、执行和评估机制,强调了跨部门合作在防范系统性风险中的重要性,还通过调整资本充足率要求、实施逆周期调节等措施,增强金融机构抵御风险的能力。

推动数字金融监管创新

面对FinTech的快速发展,中国政府积极推动数字金融监管的创新,建立了国家互联网金融登记披露服务平台,要求所有从事互联网金融业务的机构进行登记和产品备案;加强了对区块链、数字货币等新兴技术的监管研究,力求在鼓励创新的同时,有效防控新风险,还通过大数据、人工智能等技术手段提升监管的智能化水平,实现风险预警和处置的即时化、精准化。

开放与国际化合作

在对外开放方面,中国持续推进资本市场和金融机构的对外开放政策,如放宽外资持股比例限制、引入更多国际金融机构等,加强与其他国家和地区的金融监管合作,共同应对跨境资本流动、反洗钱、打击恐怖融资等全球性挑战,2023年,中国与多个国家和地区签署了双边监管合作协议或谅解备忘录,进一步深化了国际金融合作网络。

改革成效与挑战

自新一轮金融监管体制改革启动以来,已初见成效:一是金融市场秩序得到进一步规范,违法违规行为得到有效遏制;二是金融机构的风险管理能力显著增强,系统性风险得到有效防控;三是数字金融领域的发展更加健康有序,创新与监管并重,改革之路并非一帆风顺,仍面临诸多挑战:

- 协调机制待完善:虽然成立了金监总局,但如何实现与其他监管机构的高效协调仍需时间磨合。

- 数字监管技术挑战:随着技术的快速发展,如何确保监管技术的先进性和安全性成为新的课题。

- 开放中的风险:在推进金融市场开放的同时,如何有效防控外部冲击和跨境风险传递是必须面对的问题。

- 公众教育与认知:随着监管规则的不断变化和复杂化,提高公众对金融产品和服务的认知能力也是改革的重要一环。

展望未来

展望未来,中国金融监管体制改革将继续深化,朝着更加智能化、国际化、包容性的方向发展,具体而言:

- 深化科技应用:利用区块链、人工智能等前沿技术构建更加智能化的监管体系。

- 强化国际合作:加强与国际组织及主要经济体的合作,共同制定国际金融规则和标准。

- 优化监管框架:根据市场变化和风险形势不断调整和完善监管政策,确保既有利于创新又能够有效防控风险。

- 提升公众参与:通过加强信息披露和公众教育,提高市场透明度和公众的金融素养。

中国金融监管体制改革的最新动态体现了国家对维护金融市场稳定、促进经济高质量发展的坚定决心,面对新时代的复杂挑战,只有不断适应变化、创新机制、强化合作,才能构建起更加稳固的金融安全网,为国家的长远发展提供坚实保障。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...